11/3

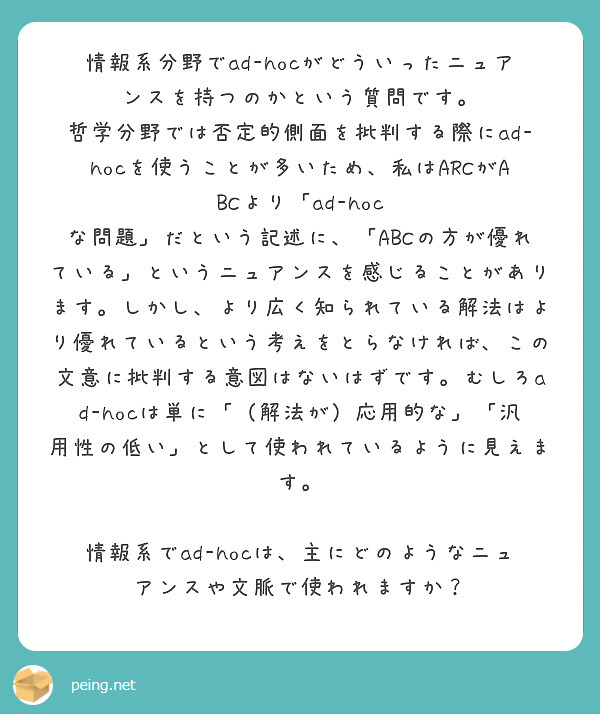

哲学ではad-hocはネガティブなニュアンスだという話、勉強になりました! 競プロでad-hocな解法と言う場合、質問者さんのいうとおり「汎用性の低い」解法を指します。 「ARCの方がABCよりad-hoc」と言った場合は「ARCの問題の方が型にはまったありきたりの問題より目新しい新鮮な問題が多い」という意味でポジティブな意味で使われています。 ただ「多くの問題を少ないパターンにうまく分類して、それぞれに対策を立てることで解ける問題を多くしていく」という営みを競プロの楽しみとしている人にとっては、ad-hocな問題は邪道なタイプとして、ネガティブなニュアンスで使われることもありますね。 ちなみに情報系でad-hocと言ったら無線LANの動作モードの一つである「アドホックモード」を指すと捉えるのが一般的です。これはポジティブもネガティブもなく、ただの名前として使われています。

かつっぱ@競プロYouTuberさんになんでも質問しよう!

質問

スタンプ

利用できるスタンプはありません。

スポンサーリンク

過去に答えた質問

※利用規約、プライバシーポリシーに同意の上ご利用ください

スポンサーリンク