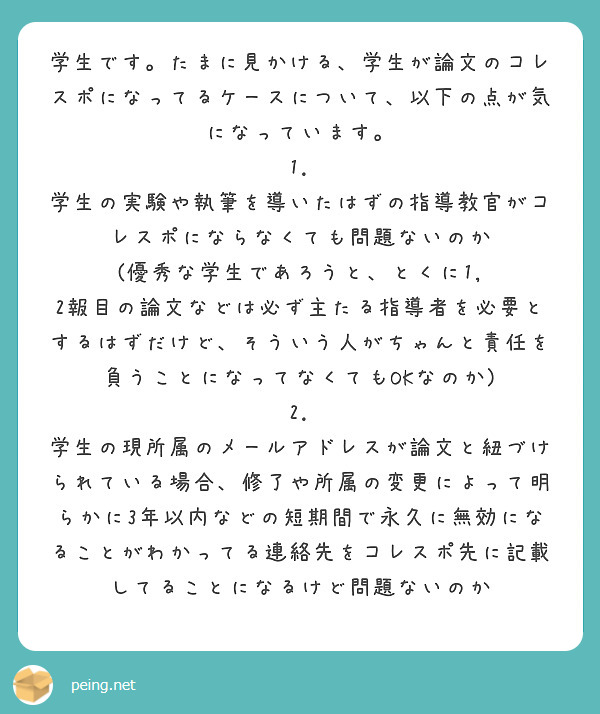

まず、真っ先に伝えておくが、「責任を負う」という文言が気になった。Corresponding Authorのことを責任著者と呼ぶが、その責任は、あくまでも「出版プロセスにおけるやり取りの責任」であり、その論文のデータや質などにおいての責任は「著者全員」のものだ。そのため、Corresponding Authorは、連絡著者や対応著者と呼ぶこともある。 では、この情報に則って君の質問に答えよう 1.責任著者が学生でも問題ないのか? とくに慣れていないうちでも問題ないのか? 責任をもって出版社とやり取りできるのであれば、出版社側から見れば誰でもよい。 もちろん、研究の世界においては、その者の立場などは本来関係なく、「学生だから」という免罪符は(もちろん権威ある人だからという免罪符も)通用しないから、慣れている人がやった方がいいかもしれない。 一方、「ならば一体いつ、初めてCorresponding Authorとしての経験を積めばいいのか、ポスドクか、助教か、それともPIになってからか?」という問題が発生する。それならば、教員がそばにいる学生の時にCorresponding Authorとして、出版プロセスを経験し、出版社やEditorとのやり取りの訓練を積むのも、一つの案として間違っていないとも考えられる。 2.Corresponding Authorの連絡先が無効になるとわかっていても問題ないのか? 出版社が、連絡先のルールとして特に問題視していなければ基本的に構わない。というか、人はいつ死ぬかわからないわけで、先々の連絡が通じるか否かについての明確な線引きを用意することは難しい。それでも、出版社がその著者たちに何か通達がしたい場合は、大学などの所属機関を通じて連絡するから心配いらない。(研究不正による論文撤回などの相当重要な場合) そういう深刻な話以外で、逆に著者に連絡をしたい場合は、その著者らにとって「いい話」であり、その連絡が通じないと、論文を投稿した本人やラボとしては不利になることが多い(出版社としてはまぁどうでもいい)。なので、順当に考えれば、Corresponding Authorの連絡先は、将来的にも通じやすいものを用意する。3年後に使わなくなる連絡先でも、ルール上抵触せず、本人や著者自身が構わないと思っているのであれば、別にそれは他人がとやかく言えるものではないだろう。

しそごはん用研究者(薬学部助教)さんになんでも質問しよう!

質問

スタンプ

利用できるスタンプはありません。

スポンサーリンク

過去に答えた質問

スポンサーリンク