ご質問ありがとうございます。 就学に伴う環境の変化は親にとっても、子どもにとっても不安が大きいものです。 そんな不安な気持ちを私たちに打ち明けてくださり、ありがとうございます。 お子さんが、言葉での指示に従えない様子が気になるとのこと。 今までは、保育園や児発でサポートしていただいていて、集団の中でも大きな問題はなかったようですね。 1つサポートがあるとうまくいくタイプなのだと思います。 まずは、小学校への環境の変化に関して☺ 保育園・幼稚園・こども園全ての幼児教育を行う施設には、『小学校への接続』という義務があります。 保育園では心配がなかったという事は、園や保育士は、お子さんに適した対応のポイントを把握していることと思います。 そのことを小学校に保育士から学校の先生へと引き継いでもらうことが可能です。 お子さんに急な成長を求めるのではなく、サポートのバトンパスをスムーズに行う。 指示に従えないと言っても、いろいろなタイプのお子さんがいます。 例① ○○してね。○○しようね。 指示的な言葉では行動につながりにくいタイプ ⇒ ○○出来るかな?の問いかけ ○○してくれると助かるな☺の依頼 指示ではなく、問いかけは依頼だとスムーズに行動につながる。 語尾のニュアンスに敏感なお子さんは、比較的多いです。 例② 後ろや横、遠くからの話しかけだと、自分に言われていると認識しにくいタイプ。 ⇒ 近くで、正面から、目を見て 「○○ちゃん☺」と名前を呼んでから、会話を始めると、自分に言われていると認識する。 視界に入り込み、名前を呼んでからがうまくいくお子さんも比較的多いです。 保育園や児発で行っているこれらのことを、連携しておくと、例えば一番前の席にしてくれて、全体に指示を出した後に、「○○さん、鉛筆とノートを出せるかな?」のようにサポートしてもらうことも可能になります。 指示が入らないという情報が必要なのではなく、どのようなサポートをすると行動に移れるのか?集団の中でのサポートの仕方の情報が必要です。 (家庭ですと保護者の方への甘えが加わりますので、集団の中でのサポートという情報共有が有効だと思います。) それを行うために、個人情報保護の観点から、保護者の方からの依頼や了承があるとスムーズです。 次に、学童に関して。 もうこの時期ですと、行き先が決まってしまっていて、以下のことはお役に立てないかもしれませんが… お子さんに合う場所を選ぶ事も大切だと思います。 学校に併設しているセンターのような学童もあれば、 児発と一緒に運営しているような、放課後デイサービスもあります。 また、料金は高くなりますが企業などが運営する、学童クラブのような場所もあります。 学習面でのサポートなら、くもんのように個別で苦手なことを繰り返し繰り返し教えてくれるような場所もあります。 お子さんに合うこと、保護者の方が安心できること。この2点が大切です。 小学校にあがるから、周りに合わせなくちゃ迷惑がかかってしまう。 この視点を1回手放して、お子さんやお母さん自身の安心感を大切にしてみてください。 すごく極端な言い方をすれば、学校も、学童も、そこにいる職員は『仕事』です。生徒に合わせる、利用者に合わせる。このスタンスが基本です。 保育園でも児発でも、心配はなかった。これは、お子さんにはとても愛される素質があるのだと思います☺ お子さんに合う場所、お母さんが安心できる場所を探す。これは大変なことだと思います。 お子様やご家庭の状況に合わせて、福祉サービス(放課後等デイサービスや送迎支援等)利用の紹介や調整の相談にのってくれる相談支援事業所というところがあります。 地域差はありますが、療育に通うための通所受給者証を取得される際にお聞きになったかもしれません。 1回だけの相談でも構いませんし、契約をして継続的に相談にのってもらうこともできます。 通所受給者証の取得の際、手続きをした自治体の窓口やホームページで検索をすると、地域の中にある相談支援事業所の一覧があります。 電話での相談も可能です。 ご自宅の近くにある相談支援事業所に相談をしてみるとよいかもしれません。 社会的制度をうまく活用して、お母さん一人が抱えて悩む事のないようにできるといいですね。 就学という環境の変化を、お子さんと一緒に乗り越えていけることを心から応援しています。 お子さんは、お子さんのペースで成長していきます。親というのはついつい、出来ないことに目が向きがちですが、成長しているところ、いいところに目を向けて、小学校時代の子育ても楽しめるといいですね。 そのために、私たちがお役に立てるなら嬉しい事だと思っています☺

スポンサーリンク

しあわせお母さんプロジェクトさんになんでも質問しよう!

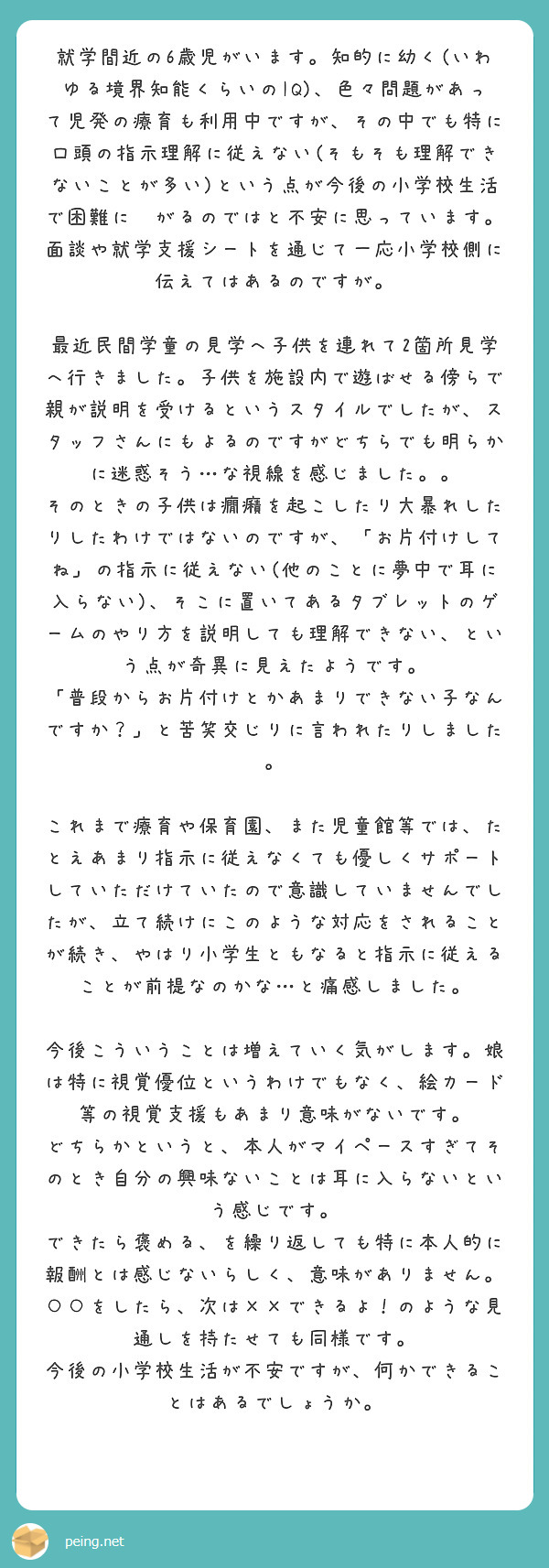

質問

スタンプ

利用できるスタンプはありません。

スポンサーリンク

過去に答えた質問

スポンサーリンク