専門分化は哲学にとって致命的だと思うんですよね.哲学以外の分野が世界や人間について日々新たな知見を積み重ね,場合によっては哲学だけでは想像すらできなかったような事実を発見している一方で,哲学者たちの大部分がそれらの分野をまともに学ぼうとせず,内輪に閉じこもって,決着のつきようのない空疎な議論に延々とふけっている様子は,近代科学が興隆しつつあった時代の大学のアリストテレス主義者を連想させます. 念のため,これは過去の偉大な哲学者のテクストを解釈するといったような(今の哲学科でおそらく大部分を占める)哲学史的な研究の価値を否定するものではないです.私自身Peirceの哲学を研究していますし,哲学史の研究はそれ自体哲学的な営為だと思っています.また哲学に固有の問題領域があることを否定するものでもないです.ただほとんどの哲学者が哲学業界内部に引きこもり,他分野の研究者と交流を持とうとしない状況はかなり不健全だと思います.今のアカデミックな哲学がこのような形になったのは,それが哲学に適していたからではなく,単に業績を量産することに最適化された現代の工場的な学問制度に哲学が組み込まれてしまったからだと思っています. ではどうすればいいのか.もちろんこの時代,あらゆる分野について専門的な知識を身に付けるには人生がいくつあっても足りません.ルネサンス的な万能人を目指してたところで出来上がるのはただのディレッタントです.ただ哲学を真面目にやろうとする人は,少なくとも一つ,哲学以外の分野の専門的な知識を身に付けるのが良いと思います.私は物理学をやっていますが,数学でもいいし,心理学でもいいし,あるいは文学でもいいです.大事なのは今「哲学」という名前で括られている狭い領域の外部に目を向けることだと思います.

スポンサーリンク

阿蘇の史(さかん)さんになんでも質問しよう!

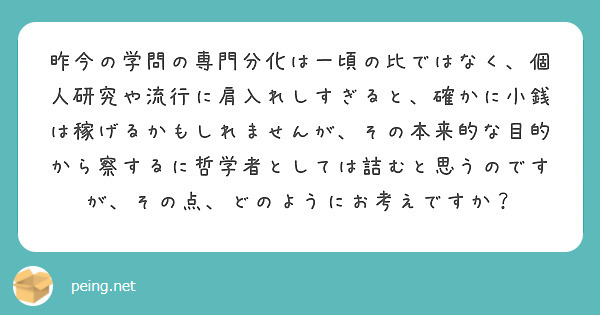

質問

スタンプ

利用できるスタンプはありません。

スポンサーリンク

過去に答えた質問

スポンサーリンク