逆2乗則は実験式か理論式か? どちらでもあります。古くはケプラーが惑星の100年以上の観測記録を使って「惑星軌道は太陽の周りをまわる楕円であってその速度は…」というケプラーの3法則を発表しました。その数十年後にニュートンが、「その法則は、太陽と惑星の間に逆2乗則の引力が働いていると仮定すれば理論的に導くことが出来る!」と気付いて発表したわけです。 (同時期にフックも気付いていたし、二人はこの件について書簡を交わしていますので、どちらの業績であるかは微妙ですが。) というわけで、きっかけは自然の観測によるものですし、ニュートンはそれを理論的に説明したわけです。経験式でもあり、理論式でもあります。 さらに、ニュートンの時代から100年後くらいに、キャベンディッシュによって、大きな鉛の球の間に働く力の大きさが実験でも確かめられています。とは言っても、これはまだ逆2乗則からのずれを確かめる実験ではありませんでした。 一方で、電磁気学の方でも電荷の間に働く力が逆2乗則に従うことが発見され、クーロンの法則と名付けられることになりました。キャベンディッシュも同じ実験をクーロンよりも先にやっているのですが発表しなかったのでクーロンの法則と呼ばれています。 電荷の方の力は万有引力より楽に精密な実験ができるので、2乗則からのズレを確認する実験が行われています。キャベンディッシュは、 2乗ではなく 2±δ 乗だとした場合、δ=1/50 以下だと結論していますし、マクスウェルは δ=4.6*10^-5 以下だとしています。現在では |δ| < 2×10^−9 だということで、どこまで正しいかを実験的に確かめる試みは続いています。 電荷の方の力についてはマクスウェルがまとめたマクスウェル方程式によって逆2乗則が成り立つことが理論的に導かれますが、マクスウェル方程式がどこまでも正しいという保証はないので、やはり技術が進歩する限りの精度で実験で確認し続ける必要があるわけです。 電荷から電気力線が放射状に出ていて、その線の密度が球の表面積に反比例するので、球の表面積は距離の2乗に比例することから、逆2乗則は当然の結果だとも言えるのですが、それすら、観測結果から作られたイメージなので、やはり確認は必要なわけです。 さて、万有引力の方が逆2乗則からどれくらいずれているのかという実験や観測も続いておりますし、遠くの銀河の回転速度が理論と合わないことからダークマターなどが存在するのだという仮説が提案されたり、「いや、ダークマターなど仮定する必要はないのだ、逆2乗則からずれているのだ」「距離が離れると逆2乗則からずれるのだ」という仮説が出たりもしています。しかし観測の結果としてはこの説もかなり追い詰められてきているようです。 さらには、余剰次元の存在が理論的に疑われるようになってきて、ごく短距離では逆2乗則からずれているかもしれないという疑いも出てきました。数センチくらいの距離で測定すれば逆2乗則からのずれが見付かるかもしれないとも期待されていましたが、現在、0.1mmくらいの距離での実験を工夫してみてもはっきりわかるほどのズレが見付からないという面白くない実験結果が出ています。

スポンサーリンク

広江 克彦さんになんでも質問しよう!

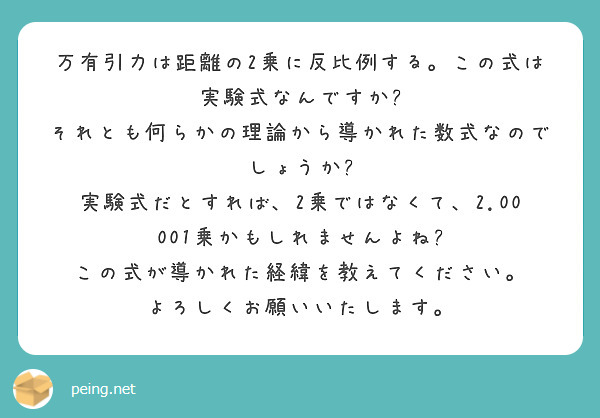

質問

スタンプ

利用できるスタンプはありません。

スポンサーリンク

過去に答えた質問

スポンサーリンク