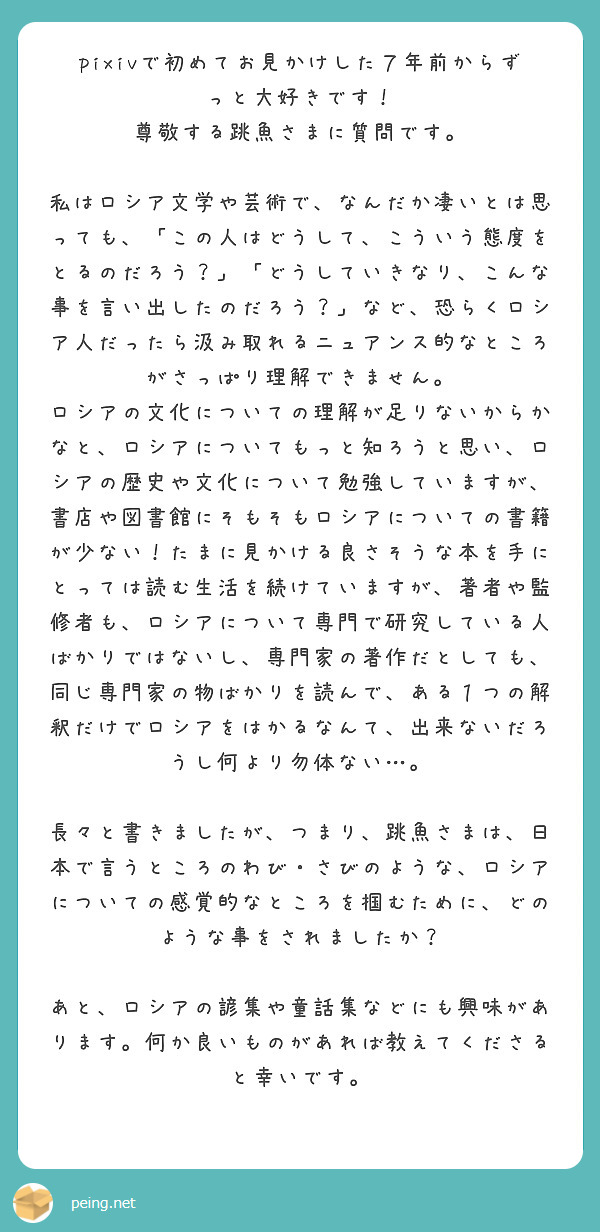

そんなに以前から知って頂けているとは…感謝の極みです…。 確かに、芸術作品というのは、それを理解する為の知識があって初めて「知識としての理解」に至るのかもしれませんが、鑑賞に関しては「感覚での理解」でもよいと跳魚は思っています。「なんかこれよくわからんな」というものがあってもよい(実際跳魚も「この人の文章は全然わからん!」というロシア作家もいます)という前提で考えると、ネット上でも、本でも、絵でも、なるべく「これ好き、これいい」という所から入って、段々周辺にアンテナを拡げて行くと、自ずと知識もついてきて、以前は分からなかったもの・見えなかったものが見えたりします。自分は「好きな国を知るには住むのが一番じゃい!!五感でロシアを浴びてやらあ!」と飛んでしまいましたが()、歴史上の人物を調べ始めて、その魅力の虜になり、彼らの人物像などに迫る為に周辺の人物や歴史の流れを調べていったら、各段に感覚的に近づけたような気はします。まだまだ調査不足を実感する日々ですが。 ロシアの意識というのも、実際時代によっても変化はありますし、歴史の上で変化せざるを得なかった部分もあります。が、民族の中にある「心のふるさと」的なものは、子供向けの昔話などに最も現れているような気がします。意外と、図書館などの子供向け絵本コーナーなどに、ロシアの昔話があったりします。文庫本であれば、岩波から出版されているアファナーシェフの「ロシア民話集」はお勧めですね。似たようなタイプの話もいくつか収録されていますが、「成程この結末に持って行く、この感覚がロシアのものか」と感じられるようなお話もあります。ただ、やはり自分が面白いと思った部分を掘っていくのが一番楽しい上に実になると思います。是非、そのポイントを見つけてみてください。お答えになっていれば幸いです。

スポンサーリンク

跳魚@ロシア史さんになんでも質問しよう!

質問

スタンプ

利用できるスタンプはありません。

スポンサーリンク

過去に答えた質問

スポンサーリンク