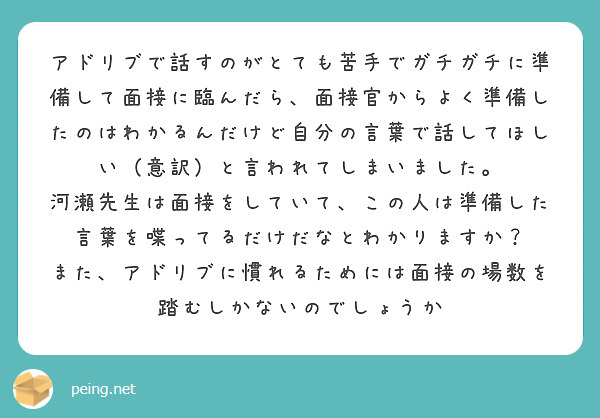

これは、正直なところ、わかりますね…。 そして、結論としては「場数を踏むしかない」のですが、ロジックを説明します。 まずですね、真の「アドリブ」などというものは、基本的には、存在しません。 それは、脳内の引き出しに入っているカード(?)の枚数と検索能力の問題です。 例えば、僕は面接を、こちらサイドもアドリブでやってますけど、正直なところ、面接の場で求職者サイドから聞いて頂くこと等って、例えば、 A.話題は50個しかない B.その中で出てくる分岐(例えばどこに重心を置いているかとか)も、それぞれ20個しかない ので、1000通りしかない、訳ですよ。数字は適当ですけど。 で、Aの「話題」は、そもそも大きく言えば、例えば、「当事務所の現状」「当事務所が目指す方向」などのテーマの中のものである訳です。そしてそれは、正に僕が普段(別に求人面接とは関係なく)日々考えているテーマである訳です。 なので、別に「面接のため」と準備しなくても、Aレベルで最初から脳内の引き出しにそういう領域があって、そこにはそれなりのバリエーションなカードが入ってるので、Bレベルでその場に応じた具体的カードを取り出せる、訳です。 そして、そのように取り出されたテーマは、普通に「ちゃんと(ある程度)深く考えていること」なので、その場で適宜諸々調整しながら話せる訳ですよ。これは、「(質問者様は法曹志望ですかね?以下のたとえが適切かはそれによるのですが)判例百選の判例のロジックやアルゴリズムを理解していれば、細かい判決の言い回しそれ自体を丸暗記していなくても、司法試験の現場でその場で自分できちんと長短などを調整しながら日本語として構成できる」というのと同じ話(C)です。 したがって「準備した言葉を喋ってるだけ」というよりは、正確には、「準備が足りないから噛み合ってない」んですよ。Aレベルで無理矢理「準備していた話題」にすり替えているとか、Bレベルで「こちらの問いにピンポイントで適切に答えられていない」とか、Cレベルで「長短など調整ができていない」とか。 なので、問われているのは、分析的には ・A的な意味でそういう話題について日々考えているのか ・B的な意味で「カード」をきちんと複数保有しているか、それを引き出しから適切に取り出せるか ・C的な意味の最後の部分で長短調整などをしながらその場で言語化できるか みたいなことであって、真の「アドリブ」ではないです。 これは、ラッパーが「ネタ」を嫌い、しかしとはいえ韻について日々考えている(そういう意味で言えば「どこかで考えて覚えていた韻」を吐き出している)、というのと同質ですw。 すなわち、厳しい言い方をすると、「よく準備したのはわかる」けど「自分の言葉で話してほしい」というのは、法律の試験で言うと、 ・何も準備してなくて何も書けないよりは良い ・けど判例百選の判決の言い回しをそのままずらーっと書いてる部分が多い(いや覚えるのは凄いんですけどね) ・なので当該事案に即した記載等が少ない みたいな話、フリースタイルラップで言えば(?) ・何も準備してなくて韻も何もないただの口喧嘩になってるよりは良い ・けど仕込んでたことがバレバレなネタをそのまま出してるだけ(いや例えば10個とかネタ仕込んで覚えてることは一定評価はできるんでしょうけどね) ・なのでアンサーになっていない みたいな話なんだと思うんですよ…。 …ただまぁ、「そういうこと」を要求される面接を、そもそも突破する必要があるのか(どういう仕事をしたいのか)、という話もあるような気は、しますけどね。 その面接者の言いたいことは分かりますが、全ての職場や職種等について、上記のような能力や「仕事への向き合い方」が必要不可欠であるという訳でも、ないような気はしますし。

スポンサーリンク

弁護士 河瀬 季さんになんでも質問しよう!

質問

スタンプ

利用できるスタンプはありません。

スポンサーリンク

過去に答えた質問

スポンサーリンク