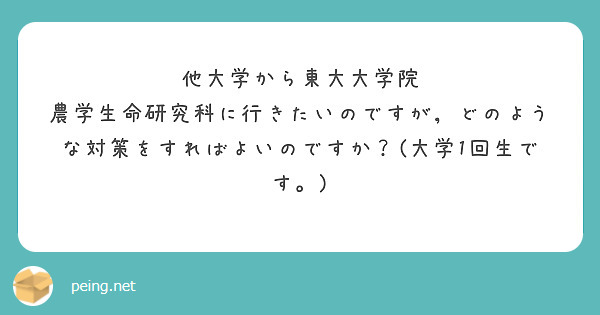

他の専攻のことは分からないので、応用生命化学専攻および応用生命工学専攻に絞ってお答えします。他大学から来た同期に話を聞きました。 当専攻は例年6月末から7月にかけて出願、7月末から8月のどこかで筆記試験、というスケジュールで院試が行われています。 恐らく、最初にすべきは3回生の1月から3月くらいに研究室見学に行くことです。先生から研究の説明などなされると思いますが、ぜひ学生とも話してラボの雰囲気や研究環境を掴みましょう。ここで研究室の学生から院試の過去問をゲットできると良いですね。(小声) 5月の頭にはオープンラボなるイベントもあるようなので、第2、第3志望の研究室にはここで見学に行くのもありだと思います。出願許可みたいなのが必要なようなそうでないような…(忘れました。) 勉強方法ですが、見学に行った研究室の学生から院試の過去問を入手する(販売もされているが、量を買おうとすると相応のお金がかかる)他、その学生に直接聞くのが良いと思います。 自分で勉強するなら、ホームページに院試の参考書が提示されていると思うので、その本を読みながら過去問の解答を作成するのが力もつきますし、近道かな、と個人的には思います。参考書は図書館にありそう。 専門科目の選択は、やりたい研究分野に近い科目や、自分の得意科目から選ぶのが良いでしょう。意外と別分野でも院試でやったことが研究にも活きてくるかも知れません。 勉強時間ですが、2ヶ月ほどあればそれなりの形には仕上がると思います。内部のラボでも、それくらいの期間の勉強期間をくれるラボが多いです。早い人は4月あたりから英語とかだけでも対策をしていたようです。実は英語が一番差がつくという話も。今1回生なら、日頃から化学や生物の各分野について講義内容をしっかりと修めておけば、上記以外にそれほど特別な対策は必要ないと思います。 というか、院試はちゃんと勉強していれば基本的には大丈夫だと思います。学部入試ほどシビアな世界ではないです。ただ、勉強しないと当然のことながら落ちます。内部でも落ちている人は落ちているので試験一発で公平ですね。 各科目の詳しい勉強方法など、心配事があればまた聞いてください。 DMなどくだされば、個別の心配にもお答えします。

Sponsor link

Ask 東京大学応用生命化学・工学専攻 (農2) any question you want!

Question

Stamp

Sorry. No stamps available.

Sponsor link

Answered questions

Sponsor link